法人税等調整額とは|仕訳と必要性を具体的に解説(簿記2級)

更新日:2025年7月30日

公開日:2018年5月3日

税効果会計において、法人税等調整額は繰延税金資産とセットで解説されることが多いですが、役割を理解できていれば単なる暗記と比べると仕訳も覚えやすくなり、本試験でも自信を持って解答できるようになります。

本記事では、法人税等調整額について仕訳例を中心に必要性も併せて理論的に解説します。

※税効果会計や法人税等の用語について知りたい方は下記の記事を参照。

法人税等調整額とは

法人税等調整額とは、会計上の利益に対応するように法人税等の額を適切に期間配分するための調整額をいいます。

法人税等は課税所得(税務上の利益)に税率(法定実効税率)を乗じて計算します。しかし、会計上の利益(税引前当期純利益)と税務上の課税所得とは金額が異なるため、法人税等をP/Lに表示した場合、法人税等を税引前当期純利益で除したパーセンテージは、税率と異なってしまいます。

そこで、法人税等調整額を使って法人税等の金額が会計上の利益との関係でも税率と一致するように調整します。これは、税務上の法人税等の額を会計上の法人税等の額(税務で計算した法人税等±法人税等調整額)となるように期と期の間で金額調整(期間配分)していることに他なりません。

具体例と法人税等調整額の必要性

法人税等調整額が存在しない場合と存在する場合の2つのケースを例に説明します。

法人税等調整額が存在しない場合

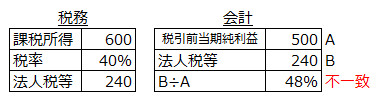

次の図は、法人税等調整額が存在しない結果、会計上の利益(当期純利益)と法人税等が適切に対応していない状態を表しています。

法人税等は税務上の課税所得600に税率40%を乗じて240になります。会計上でもこの240を損益計算書に表示しますが、税引前当期純利益は500のため、両者の対応関係では48%(=240÷500)となり、税率40%と一致しません。

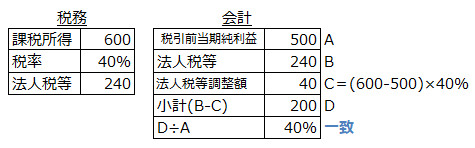

法人税等調整額が存在する場合

この関係を40%とするためには、次の図のように法人税等調整額40(=一時差異100×税率40%)を法人税等240から控除した金額200を会計上の法人税等として考えます(一時差異は課税所得600と税引前当期純利益500との差額で計算)。すると会計上の利益500と法人税等(法人税等調整額による調整後の金額200)の関係は40%(=200÷500)となり、税率と一致します。

法人税等調整額の必要性

以上の通り、法人税等調整額は、会計上の利益と対応するように法人税等を調整するために必要である、ということができます。

法人税等調整額の概要は以上です。次に法人税等調整額に関係する用語を簡単に紹介し、最後に仕訳を解説します。

法定実効税率

法定実効税率とは、税効果会計に係る会計基準の適用指針に定める計算方法に基づいて、法人税等の税率を用いて算定したものをいいます。

計算方法

会計上の利益と課税所得の差異(一時差異とほとんど同義)のうち、将来に解消される金額に法定実効税率を乗じて計算します。

繰延税金資産・負債との関係

日本の会計基準では、会計上の資産負債と税務上の資産負債との差異(一時差異)に対する法人税等の前払もしくは未払として繰延税金資産又は繰延税金負債を計上します。そして、P/L上の法人税等にも影響する場合には法人税等調整額を計上します。

例えば、減価償却費や貸倒引当金の損金算入限度超過額(会計上はP/Lに費用計上)であれば将来減算一時差異が発生するため、繰延税金資産を計上します。当該一時差異に法定実効税率を乗じた額は法人税等にも影響を与えることから、法人税等調整額を計上します。

これに対して、その他有価証券評価差額金はP/Lには影響を与えずに直接B/Sの純資産に計上します(全部純資産直入法の場合)。従って、一時差異に法定実効税率を乗じた額は法人税等には影響を与えないことから法人税等調整額を計上しません。

法人税等調整額の仕訳

法人税等調整額勘定で仕訳します。費用科目や法人税等と同じく、借方に記入すれば会計上の法人税等を増加させ、貸方に記入した場合には法人税等を減額する効果があります。

| 取引 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|---|

| 増加 | 繰延税金資産 | ××× | 法人税等調整額 | ××× |

| 減少 | 法人税等調整額 | ××× | 繰延税金資産 | ××× |

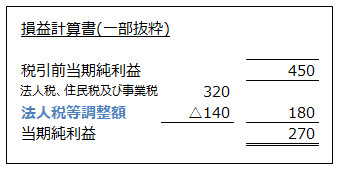

表示

税効果会計に係る会計基準に基づき、税引前当期純利益から控除する形式によって、法人税等とともに区分表示します。

仕訳例

問題

決算を迎えた。長期貸付金10,000(破産更生債権等)に対して5,000の貸倒引当金を計上したが、税務上では全額損金算入が認められなかった。決算整理仕訳を示しなさい。なお、法定実効税率は30%とする。

解答

| 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |

|---|---|---|---|

| 繰延税金資産 | 1,500 | 法人税等調整額 | 1,500 |

将来減算一時差異:5,000(損金算入が認められなかった貸倒引当金。問題文より)

法人税等調整額:5,000×法定実効税率30%=1,500

解説

問題文より会計上では貸倒引当金5,000を費用計上しましたが、税務上では損金には算入しないため両者の利益に差異が生じています。この結果、会計上の利益と法人税等の関係は1,500(=5,000×30%)の影響によって対応しません(法人税等の額が会計上の利益をベースとした法人税等よりも1,500だけ大きいため税率と一致しない)。従って、この1,500は法人税等に影響を与えるため、法人税等調整額によって会計上の法人税等の額を減額させるように貸方に記入します。

次に借方ですが、本問は貸倒引当金の損金算入限度超過額に関する問題であるため、当該一時差異は将来減算一時差異になるため、借方には繰延税金資産を記入します。

法人税等調整額の解説は以上になります。最後までお読み頂きありがとうございました。